EL JUEVES DE COMADRES EN TILCARA: TRADICIÓN Y TRANSFORMACIÓN EN TIEMPOS DE REIVINDICACIONES

EL JUEVES DE COMADRES EN TILCARA: TRADICIÓN Y TRANSFORMACIÓN EN TIEMPOS DE REIVINDICACIONES

Mitológicas, vol. XXXIV, pp. 49-74, 2019

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Resumen:

Los Jueves de Comadres, una fiesta que llegó a Iberoamérica con la conquista española, es un rito festivo en el que las mujeres unidas en comadrazgo se reúnen para celebrar y revalidar el lazo que las vincula de por vida. En este día que precede al carnaval, las participantes comparten una comida, beben grandes cantidades de alcohol y cantan coplas tradicionales, siendo atendidas por quienes gozan del privilegio de género que la sociedad machista les confiere los 364 días restantes. Desafiando la autoridad masculina y por medio de las coplas las comadres apelan a la burla, la ironía y el sarcasmo, construyendo su identidad y expresando su orgullo como mujeres por contraposición a los hombres, y refuerzan los vínculos de hermandad que les proporcionan mutuo sostén durante el año. En el pasado, la unión de parentesco ritual de comadrazgo tenía un contenido religioso y se relacionaba con la ayuda en la crianza de los ahijados que una comadre -madre espiritual en la comunidad de la Iglesia- otorgaba a la madre biológica. Las mujeres de Tilcara de las nuevas generaciones tuvieron un papel activo en el cuestionamiento de los roles de género que las relegaban a un lugar subordinado. Uno de los instrumentos de cambio fue el modo de celebrar el Jueves de Comadres y la resignificación del comadrazgo. En el presente, coexisten diferentes modalidades de festejo, que continúa vigente a pesar de la creciente urbanización de Tilcara. En este trabajo, describimos y analizamos los cambios que se han producido en los Jueves de Comadres del departamento de Tilcara y el comadrazgo y su relación con la lucha por la igualdad de derechos de las tilcareñas en contextos rurales y urbanos.

Palabras clave: Tilcara, Jueves de Comadres, Género.

Abstract: Godmothers’ Thursday, a celebration that arrived in Latin America with the Spanish conquest, is a festive rite in which women united as godmothers meet to celebrate and revalidate the bond that links them for life. On this day, before carnival, the participants share a meal, drink large amounts of alcohol and sing traditional songs, while being attended by men, who enjoy the gender privilege that the male chauvinist society gives them for the remaining 364 days of the year. In defiance of male authority, godmothers appeal to mockery, irony and sarcasm through their coplas to build their identity, expressing their pride as women as opposed to men, and to reinforce the sisterhood ties that comfort them with mutual support. In the past, the ritual kinship of comadrazgo had a religious content and was related to the help that a godmother - a spiritual mother in the Church community - granted to the biological mother to raise her godchildren. The new generations of women from Tilcara took an active part in questioning gender roles that relegated them to a subordinate place in society. One of the instruments of change was the way in which they celebrate Godmothers’ Thursday and the resignification of the comadrazgo. At present, different modalities of this celebration coexist, and despite the growing urbanization of Tilcara the tradition is preserved. In this work, we describe and analyze the changes that have been taking place in Godmothers’ Thursday and comadrazgo in Tilcara, along with their relationship with Tilcara women’s struggle for gender equality, in rural and urban environments.

Keywords: Tilcara, Jueves de Comadres, Gender.

Introducción

En la Quebrada de Humahuaca, los Jueves de Comadres dan inicio al carnaval. Mujeres de todas las edades se reúnen y cantan coplas y establecen y/o refuerzan un vínculo de parentesco ritual que une como comadres a quienes así lo eligen. Este lazo que conecta a las mujeres de por vida, y que se hace público por medio de rituales que se llevan a cabo en contextos diversos, conserva plena vigencia -a pesar del declive que puedan haber experimentado algunas celebraciones en las que el rito tiene lugar y de las transformaciones en el significado del vínculo-. Fundamentalmente, a través del comadrazgo no sólo se colabora mutuamente en la crianza de los hijos, también se provee ayuda emocional, económica y de cuidados. Asimismo, esta alianza entre mujeres es de crucial importancia en una sociedad donde los hombres concentran el poder político.

El compadrazgo ha sido ampliamente estudiado en diferentes regiones, especialmente en España e Iberoamérica. El comadrazgo, por el contrario, no despertó el mismo interés entre los investigadores. En nuestro país, el Jueves de Comadres se abordó indirectamente como parte de los estudios de Folklore literario o de las fiestas de Carnaval. En el primer caso se realizaron extensas recopilaciones de coplas, muchas de las cuales pueden escucharse de los labios de las comadres que hoy se reúnen a cantar. Las coplas conforman el paisaje sonoro del Jueves de Comadres y de otros ritos y encuentros que forman parte del carnaval. Estos cantos tradicionales, de origen hispano y con aportes indígenas que definieron sus características particulares, atrajeron tempranamente la atención de estos especialistas que se abocaron a su recopilación y clasificación, sin embargo, estos estudios enfocados en aspectos formales y que ocasionalmente incluían una descripción del contexto carecían de un correlato antropológico. Un acercamiento desde esta y otras disciplinas afines nos han permitido advertir que los cantos colectivos de las mujeres en las performances del topamiento de comadres -nombre con que se conoce localmente a estos encuentros- intervienen en la construcción de subjetividades al referirse a la vida de las mujeres de la comunidad, sus expectativas y sus frustraciones, aspectos de central interés en nuestra investigación.

En el presente artículo describimos y analizamos performances del Jueves de Comadres del departamento de Tilcara pertenecientes a diferentes contextos, tanto rurales como urbanos. En ellos abordamos diversos aspectos, comenzando por la descripción y análisis de las características musicales y formales de las coplas tilcareñas, para luego aproximarnos a sus contenidos con el objeto de constatar el nivel de vigencia de las formas tradicionales y explorar los cambios producidos en las temáticas y el paisaje sonoro. En la segunda parte de nuestro artículo nos centramos en el contexto que da sentido a este homenaje mutuo de comadres y mujeres en el que la copla es el medio de expresión sonoro de significados y emociones, y describimos y analizamos las modalidades de celebración que caracterizan a los diferentes grupos de comadres, tales como la organización de la fiesta, la gestión del gasto festivo, los espacios en los que transcurren, los participantes, los procesos de construcción identitaria y la relación con las redes de reciprocidad y resistencia de las participantes. Por último, abordaremos los diversos significados que adquiere el comadrazgo para los distintos grupos de mujeres.

El trabajo de campo fue realizado entre febrero y marzo del año 2019. Los encuentros que describimos y analizamos tuvieron lugar en la zona céntrica de la ciudad de Tilcara, en Malka (zona periférica de la Ciudad de Tilcara) y en Huacalera, pueblo situado al norte de la ciudad de Tilcara en el departamento homónimo. Como método de recolección de datos utilizamos entrevistas abiertas, extensas y recurrentes, observación y observación participante. Durante el trabajo de campo llevamos a cabo entrevistas con informantes calificados, principalmente mujeres participantes de la performance, pero también incluimos algunos hombres, tomando como criterios la diversidad generacional, procedencia geográfica y tipos de encuentros y localidades de celebración. Las entrevistas y el trabajo de gabinete continuaron a lo largo del presente año. Asimismo, realizamos registros sonoros, visuales y audiovisuales de entrevistas y festejos. Los análisis aquí presentados también se nutren de un trabajo de campo continuado en dicho territorio desde el año 2011, como parte de otros proyectos de investigación en el área del Folklore musical y de la antropología cultural.

Jueves de Comadres en España e Iberoamérica: historia y presente

El Jueves de Comadres en Iberoamérica tiene origen en la celebración homónima que se festeja en el carnaval en España, en diferentes regiones. Ha conservado su vigencia y relevancia especialmente en Asturias y Galicia, y aún se celebra en el país vasco, Andalucía, Extremadura y Castilla y León. En algunas ciudades del norte de España se sigue celebrando, unificada con el Jueves de Compadres, como el Jueves de Todos, manteniéndose el protagonismo femenino y la fecha de celebración (Bidador, 2016: Caro Baroja, 1979; Margolles Berán, 2019; Mendoza García, 2002; Merino Quijano, 2014, entre otros). La celebración pasó a Iberoamérica, permaneciendo en boga hasta hoy en la región andina desde el Ecuador hacia el sur, en Perú, Bolivia, norte de Argentina y norte de Chile (García Miranda, 1989; Grebe Vicuña, 1989; Mirande, 2005; Vacaflor Dorakis, 2000, entre otros). Vacaflor Dorakis (2000) considera que el Jueves de Comadres se desarrolló en Tarija -ciudad ubicada cerca del límite con Jujuy- desde los inicios de su fundación debido al temprano asentamiento de asturianos en el poblado, para luego adquirir las características mestizas que presenta hoy por causa del aporte nativo. Al igual que en el norte de España, el festejo conjunto del Jueves de Comadres y el Jueves de Compadres también se puede encontrar en América, como en el caso de Cuenca, Ecuador, donde constituye el evento que da inicio al carnaval.

Luego da haber mermado en su importancia, el Jueves de Comadres ha recuperado en nuestros días, al menos en ciertos casos, la relevancia que tuvo en el pasado debido al esfuerzo de grupos de mujeres que se organizaron para recuperar una celebración que las tiene como protagonistas. Este hecho sucedió a partir de la década del ’80 en Bolivia (Tarija), Argentina (Tilcara) y España (Asturias). En Latinoamérica, las iniciativas han estado acompañadas de políticas de patrimonialización por parte del Estado (De Ieso, Vargas y Vega, 2019; Vacaflor Dorakis, 2000). Es de destacar la labor del colectivo feminista Les Comadres, en Asturias (1), que definió un perfil de revitalización y reapropiación de la celebración. En el caso de Tilcara, hubo dos iniciativas con diferentes objetivos (uno de tipo tradicionalista y el otro enmarcado en la agencia emancipatoria de las jóvenes tilcareñas de aquellos años). Ambas proporcionaron un nuevo impulso a la celebración.

Motiva nuestro trabajo la necesidad de hacer visibles un conjunto de prácticas que interpelan los roles de género y las representaciones sobre las mujeres que son determinantes en su subordinación de género. A su vez, por medio de estas acciones, ellas construyen vínculos de mutuo soporte que se renuevan cíclicamente en un espacio ritual y que permanecen en el tiempo. Celebrar el Jueves de Comadres se torna un re-aseguro de la vida y del cuidado de ésta, desde lo vincular, en el que se entreteje el disfrute, el “estar juntos”, la colaboración, el intercambio de bienes y la re-afirmación de la dignidad del grupo y de cada persona que participa. Coincidimos con Scribano y otras (2012) quienes sostienen que las situaciones de fiesta -tales como los Jueves de Comadres- funcionan como espacios y momentos donde se expresa autonomía (tanto autonomías personales como sociales), y disfrute, entendiéndolas como prácticas intersticiales que abren espacios de posibilidades ante la resignación, y como prácticas sensibles asociadas al regocijo compartido, a la implicación afectiva y a la apropiación subjetiva -y colectiva, podríamos decir- del gozar y del gasto festivo.

Los Jueves de Comadres en el contexto del Carnaval

El Jueves de Comadres, como parte del carnaval, comparte el elemento de transgresión y ruptura con el orden cotidiano de la sociedad que lo celebra. Bidador lo define como “el mundo al revés, el negativo fotográfico de la realidad” (Bidador, 2016, p. 417). Bajtin (1989) destaca su carácter liberador al invertir, temporariamente, la autoridad política, legal, ideológica, moral y el ordenamiento que la clase social confiere a los individuos de las sociedades complejas por medio de las máscaras, la sátira y los excesos. Entre las transgresiones carnavalescas, la de los Jueves de Comadres representa una ruptura del orden patriarcal, tal como lo sugiere Caro Baroja (1979), al señalar como posible antecedente del carnaval a las Matronalia romanas, entre otras fiestas paganas. En la Antigua Roma, las Matronalia eran las celebraciones dedicadas a la diosa Juno. El 1ro de marzo estaba dedicado a Juno Lucina, que protegía a las mujeres en el parto. Las mujeres casadas recibían, en ese día, regalos de sus esposos y se les daba un trato preferencial, en tanto que las esclavas eran dispensadas de sus tareas. Mendoza García ha subrayado el rol preponderante de las mujeres en el carnaval de España, una relevancia que perderían durante la Cuaresma y que se remonta a los ritos agrarios de la antigüedad ligados a las diosas de la fertilidad. Para el autor, la figura de la mujer “resalta como actora a veces buscando esa revancha por el dominio de los hombres en tiempo ordinario tanto en aquellas fiestas antiguas como en el Carnaval” (Mendoza García, 2002, p.124). Agrega, refiriéndose a España, que: “Las mujeres, especialmente las casadas, por su maternidad, tratan de realzarse sobre los hombres que en el contexto social ordinario son los cabezas de familia y ostentan los cargos públicos” (Mendoza García, 2002, p.124). Para Nieves de Hoyos Sancho, la existencia de una antigua ginecocracia podría explicar la relevancia del Jueves de Comadres y sus características en el norte de España, región de usos consuetudinarios más favorables a las mujeres y donde el uso de las herramientas de ganadería y agricultura en pequeña escala eran mayormente femeninos (Hoyos Sancho, citada por Fraile Gil (1986).

Entre otras preguntas que han guiado nuestro proyecto de investigación, pretendemos dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿es posible que una celebración acotada en el tiempo como el Jueves de Comadres proyecte su capacidad transformadora hacia otros espacios y otros momentos fuera del ritual? Si es así, ¿de qué modos ocurre? ¿Qué acciones llevan a cabo las mujeres para apropiarse de esta potencialidad transformadora? Creemos que para responderlas debemos realizar un estudio en profundidad de las diversas modalidades de topamientos y comprender los significados que esos encuentros tienen para las mujeres tilcareñas. Partimos, entonces, de la experiencia de las mujeres que participan de una u otra manera en él, concentrándonos en la organización y el desarrollo de las performances, en la permanencia y cambios de las coplas elegidas para celebrar su condición de mujeres y cuestionar la autoridad masculina. Asimismo, analizaremos de qué modo las transformaciones en las actividades productivas, de gran relevancia en las nuevas generaciones de comadres, han impactado en los festejos y las razones de una recuperación llevada a cabo a pesar de la inversión que significa incurrir en los gastos festivos para sostener la tradición de la reunión, esfuerzo que en apariencia contradice las trayectorias de formación y adaptación al mercado laboral de las nuevas generaciones de mujeres tilcareñas. Finalmente, analizamos los diferentes significados que el comadrazgo como vínculo posee en la actualidad y las transformaciones que ha experimentado con el paso de tiempo.

Las coplas de las Comadres, tradición y re-creación

Una característica tradicional de los carnavales jujeños, compartida por buena parte de los del noroeste argentino, es la entonación colectiva de coplas. Los Jueves de Comadres la voz de las mujeres resuena donde se entonen coplas. En los Jueves de Compadres y de Ahijaditos, las coplas son igualmente protagonistas de los encuentros, así como también forman parte de otras celebraciones y ceremonias en el contexto del carnaval, tales como señaladas, marcadas y chayas. El pionero en el relevamiento de las coplas del norte argentino fue Juan Alfonzo Carrizo, que comenzó la recopilación con su Cancionero de Catamarca en 1926. En 1934 publicó el Cancionero Popular de Jujuy. Carrizo se enfocó en el estudio del folklore literario, mientras que unos años más tarde Carlos Vega (1944) y su discípula Isabel Aretz (1952) emprendieron la investigación musicológica. Décadas más tarde, Taboada (1996) propuso un estudio contextualizado de la copla del NOA y Menelli (2007) se enfocó en el estudio del contrapunto del carnaval de cuadrillas en Humahuaca.

Para entonar las coplas, los participantes forman un círculo, marcando el ritmo con la persistente percusión de las cajas que suele sostenerse y ejecutarse con una sola mano con una baqueta. En los Jueves de Comadres no sólo las mujeres cantan, los hombres también participan del contrapunto, aunque en esta ocasión sean ellos los encargados de servir a las mujeres, ocupándose de una constante provisión de alcohol, que en el pasado solía ser chicha. Esta bebida fermentada de maíz, que necesita varios días de dedicación para ser elaborada, está siendo gradualmente reemplazada por todo tipo de bebidas alcohólicas adquiridas en comercios: vino, cerveza, licores, y también singani, una combinación de alcohol y frutas. Las rondas se prolongan a menudo por horas, y en ellas las mujeres cantan solas o enfrentándose en contrapunto con los varones. Las coplas se seleccionan de un repertorio tradicional y son pocos los intérpretes que improvisan letras. Ser un buen coplero requiere de una extraordinaria memoria y capacidad de seleccionar la copla adecuada en cada ocasión para responder al desafío propuesto por el coplero anterior de inmediato, hecho más relevante que la cualidad vocal de los cantores.

Los habitantes de Tilcara, en particular los copleros, reconocen la procedencia de otras coplas jujeñas por lo que los actores sociales denominan “tonada”: cada región tiene melodías y ritmos que la caracterizan y permiten a los lugareños, tanto copleros como oyentes atentos, identificar el origen de quienes participan en la rueda de coplas. En este sentido, hay también un uso semiótico de la melodía por parte de los intérpretes, que si bien podrían aprender y cantar melodías de otras regiones eligen entonar las propias como señal de identidad.

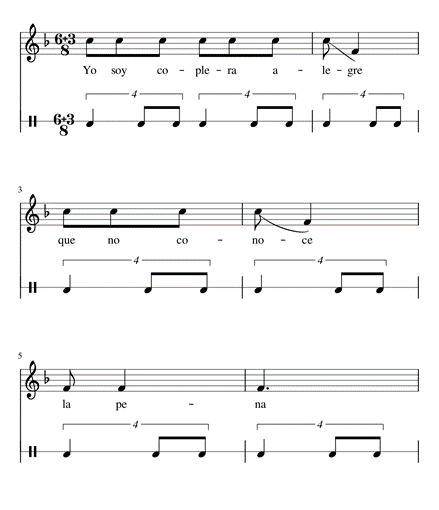

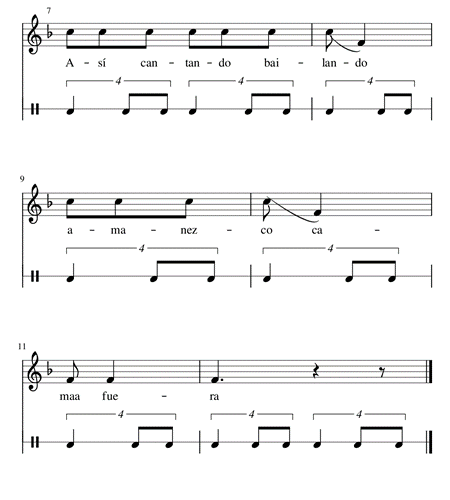

Las coplas de Tilcara conservan el sistema tritónico prehispánico, la ornamentación melódica característica que los lugareños llaman kenko, el acompañamiento de la caja (bimembranófono de marco) con chirlera o bordona, también de origen prehispánico, descriptas por los primeros musicólogos que las estudiaron. La copla octosilábica de cuatro versos procede de España (debemos destacar que también subsisten versos de 7 y 5 sílabas en fórmulas fijas en el repertorio tradicional de coplas). Las coplas octosilábicas poseen rima consonante o asonante entre el segundo y el cuarto versos. La melodía lleva una articulación silábica, aun cuando presente ornamentaciones. Otro atributo relevante es la dislocación rítmica entre la melodía de pie ternario y la percusión de pie binario con subdivisión que la acompaña (tal como lo transcribimos en el ejemplo que presentamos) que constituye una fórmula habitual. Estos rasgos son compartidos por las coplas de carnaval del noroeste de nuestro país. Son las melodías las que distinguen, con ciertas variaciones, a la copla de Tilcara de las de otras regiones. A continuación, se transcribe una copla típica, recogida en una rueda de comadres de las afueras de Tilcara.

Un primer abordaje y análisis de conjunto de las coplas que se cantan en los Jueves de Comadres refleja su condición festiva y picaresca propia de las coplas de carnaval, que se pone en evidencia sin necesidad de un estudio pormenorizado de su contexto. Un paso más allá de este primer acercamiento, las coplas del Jueves de Comadres revelan su carácter transgresor e interpelante por su mordaz critica a la autoridad masculina y sus privilegios, por romper los parámetros del recato que rige la sexualidad femenina o por adherir a conductas que la sociedad sanciona cuando quienes las llevan a cabo son mujeres –por ejemplo, el consumo de alcohol-. Al mismo tiempo, las coplas son un registro de las experiencias y anhelos de las mujeres, porque también, como lo expresan las copleras entrevistadas:

“hablamos de nuestras cosas, de nuestra vida, de nuestras penas a través de nuestro canto” (Josefina Aragón, Maimará, 84 años, marzo de 2019).

Transcribimos algunos ejemplos de lo citado en las siguientes coplas recogidas en Tilcara y Huacalera en 2019:

Crítica a la autoridad o privilegio masculinos

Dios hizo primero al hombre

después hizo a la mujer

porque solo, el pobrecito,

no sabía p’ande correr

Ruptura de normas de conducta sexual

La mujer que quiere a dos

no es zonza sino advertida

Si una vela se le apaga

la otra le queda encendida

La mujer que quiere a uno

también los quiere de a dos

y al más zonzo le dice:

esta guagüita es pa’ vos

Yo soy coplera alegre

que no conoce la pena

así cantando y bailando

amanezco en cama ajena

Ruptura de normas de conducta social

Voy a tomar este vaso

voy a saber qué es trabajo

hasta dejar las botellas

toditas cabeza abajo

Me gusta el vino fuerte

la chicha y el aguardiente

pero lo que más me gusta:

los muchachitos de veinte

Por otra parte, las coplas de los Jueves de Comadres abordan temas relacionados con la construcción de la identidad local y transmisión oral de las tradiciones y de lazos de amistad y reciprocidad entre las comadres:

Identidad y transmisión oral de saberes

Mi madre sabía decirme:

hija, no te has de olvidar

el día que yo me muera

mis coplas has de cantar

Amistad y reciprocidad de las comadres

Dos hermanitas seremos

las dositas cantaremos.

Cuando nos quieran matar

las dositas moriremos

Con respecto a la copla seleccionada como ejemplo de amistad y reciprocidad entre comadres, es de destacar que es una de las más escuchadas y tradicionales. Carrizo (1934) ya había recopilado una copla similar que dejó registrada en su cancionero jujeño:

Dos hermanitas seremos;

donde nos quieran matar

las dositas moriremos

sin que nos vean llorar.

Carrizo, en su extenso y exhaustivo relevamiento, clasifica las coplas de acuerdo a los temas que abordan. Entre las agrupadas como “Baile, carnaval, cantos de guitarreros y de juego”, observamos que muchas de ellas conservan una extraordinaria vigencia y no presentan ningún cambio. Entre las que aparecen repetidamente en los Jueves de Comadres encontramos las siguientes, cantadas indistintamente por mujeres y hombres:

Estas son las flores blancas,

principio del año nuevo,

a buscar amor se ha dicho

amor que no tenga dueño.

Agüita, agüita,

qué clarita viene,

una sola palomita,

como quiera, se mantiene

Otras, en cambio, dan cuenta de las transformaciones en la vida cotidiana, producto del desarrollo tecnológico. La copla siguiente combina estos cambios con la expresión de deeos materiales:

Toditos tienen sus autos

yo solo tengo tractor

Para el carnaval que viene

voy a viajar en avión

También encontramos coplas usadas para iniciar la participación en la ronda o para animar la continuidad del canto. Las coplas siguientes son idénticas a dos que recogió Carrizo en su cancionero jujeño (2477a y 2463a):

¡Canten, canten, compañeros!,

que coplas no han de faltar,

coplas salen de mi boca

como agua de manantial.

Si yo me pongo a cantar

no tengo cuando acabar,

las coplas me van saliendo

como ovejas de un corral.

Es de notar que entre las coplas clasificadas como “Teorías y consejos amatorios” en la recopilación de Carrizo (1934), el protagonismo es marcadamente masculino y con una serie de coplas de contenido misógino o que incluso naturalizan la violencia como parte de la relación sentimental, esto contrasta con la caracterización del autor en el capítulo VII, “Ideología de los cantos”, donde se refiere a delicadeza en el trato con la mujer. El autor parece no haber notado el contenido de coplas que él mismo transcribió:

La mujer es mala yerba

la más fiel no está segura,

por eso siempre procura,

tener otra de reserva.

A las mujeres, quererlas,

y adorarlas de rodillas,

y en la primera ocasión

romperles cuatro costillas

No podemos suponer la inexistencia en esas épocas de coplas cantadas por mujeres en las que sus voces mostraran críticas explícitas al machismo imperante y las violencias cotidianas. En estos antiguos trabajos no tenemos datos de los informantes ni sabemos si se recogieron coplas en los topamientos de las comadres, Carrizo no hizo tales distinciones, aunque en varias de estas coplas se mencione al carnaval. Es probable que, como hombre, el acceso a una fiesta del ámbito doméstico donde las protagonistas son mujeres no le haya resultado fácil. Lo que sí hemos podido constatar es que en nuestros días las mujeres enfrentan las provocaciones machistas y el orden patriarcal por medio de sus coplas, y construyen representaciones fortalecidas sobre sí mismas que generan las condiciones para constituir un horizonte de superación de las violencias que a diario confrontan en múltiples niveles.

Las características de las coplas descriptas anteriormente son comunes a los festejos de Jueves de Comadres tanto rurales como urbanos, hemos tomado como criterio de elección su reiteración. Los otros aspectos del ritual, así como sus particularidades organizativas, presentan marcadas diferencias asociadas a los espacios donde se llevan a cabo y las características del grupo de comadres, entre cuyas variables la etaria posee gran relevancia.

Espacios rurales y urbanos

El departamento de Tilcara ha sufrido numerosas transformaciones a partir del impulso al turismo generado por el proceso de patrimonialización de la Quebrada de Humahuaca que culminó en 2003, cuyo impacto fue diferente de acuerdo a las regiones afectadas. La ciudad de Tilcara se expandió y se crearon puestos de trabajo en hotelería y relacionados al turismo, a la vez que se ocuparon tierras destinadas al cultivo. Su población se incrementó. Otros pueblos corrieron suertes diferentes, siendo el impacto del turismo bastante marginal. En este sentido, Tilcara y Huacalera presentan ejemplos de una creciente urbanización, con crecimiento poblacional y retracción en actividades agrícolas en el primero de los casos, mientras los cambios en Huacalera son poco relevantes.

A estas diferencias entre los espacios más urbanizados y el del pequeño poblado de características rurales se les superponen otras de tipo diacrónico. Se evidencian una serie de cambios entre los festejos de las mujeres mayores y los de las nuevas generaciones.

Ninguna tradición que conserve su vigencia permanece sin variaciones. Nuestra etnografía nos permitió conocer, a través de los relatos de antiguas copleras, cómo se celebraba antaño.

Doña Titina, una octogenaria coplera de Tilcara, describió al Jueves de Comadres que celebraba su madre -en una época en la que Tilcara no tenía más de 100 habitantes, según afirmó- como una visita en el ámbito doméstico, de parte de una comadre a la madrina de su hijo o hijos. En ese entonces, casi todas las mujeres del pueblo tenían vínculos de comadrazgo entre ellas y los festejos comenzaban en las primeras horas de la mañana. Se compartía una comida entre las familias, y la comadre que visitaba a su anfitriona le llevaba como obsequio chicha y una torta salada con tres palomas, cuyo centro se decoraba con claveles. En esa reunión se cantaban coplas, a estas tertulias concurrían también los esposos de las comadres.

En esa época, las comadres se emparentaban ritualmente en la iglesia, donde prometían conservar el vínculo que las unía de por vida, pero también podía tratarse de “comadres de pan” o de tantawawa, rito que forma parte de la funebria local y andina (Vargas, 2013).

Esta modalidad de celebración propia del pasado fue perdiendo vigencia. En años recientes fue revitalizada por iniciativa de nuestra informante y otras mujeres, que formaron la comparsa “Las Volvedoras”. “Las Volvedoras” recuperaron el viejo estilo, incluida la costumbre de las tortas, en la ciudad de Tilcara. Por su parte, nuevas generaciones de sectores urbanos en Tilcara retomaron la festividad del Jueves de Comadres, incorporando formas diferentes de celebración -como detallaremos más adelante-, y conservando las coplas en otras modalidades.

El festejo del Jueves de Comadres que perdió vitalidad en la ciudad de Tilcara se ha conservado en zonas rurales. Estas reuniones son de espacios domésticos, y las familias de las comadres comparten una comida para luego iniciar las rondas de coplas. Estuvimos presentes en un topamiento en el pueblo de Huacalera y en otro que tuvo lugar en la periferia de la ciudad de Tilcara, en las tierras de la Comunidad Indígena Tilkara Willkiphujo (COINTI). En ocasiones como estas, las comadres y sus familias se reúnen, comparten una comida y bebidas alcohólicas, incluyendo la tradicional chicha. Las protagonistas en la rueda de coplas son las mujeres, aunque los hombres también se acoplan a ella, a menudo desde una posición marginal, y encargándose de la provisión de las bebidas. Uno de nuestros informantes de Huacalera nos aseguró que:

“hoy nosotros copleamos también, pero menos, hay que respetar el día de las comadres, pues…”. (28/2/2019)

Entretanto, se ocupaba de mantener los vasos de las comadres llenos mientras ellas entonaban las coplas en ronda. Nuestro informante afirmó que cuando los hombres se incorporan para responder a las comadres en contrapunto, las triunfadoras en ese enfrentamiento de coplas son las mujeres, algo que efectivamente sucedió en estos dos topamientos.

Estas ruedas de coplas pueden ocurrir en torno a un mojón de piedras o apacheta, donde se liba a la Pachamama, o bien se puede “convidar a la tierra” directamente volcando parte del contenido de los vasos en el suelo. La provisión de bebidas alcohólicas es abundante también para los hombres en este tipo de festejos, tal como sucede durante todo el carnaval. Los encargados del aprovisionamiento, sin embargo, se mantienen al margen del estado de embriaguez.

El momento de finalización de la reunión es variable. Algunas mujeres tienen trabajos en relación de dependencia, por lo que su hora de llegada y de partida se adapta a sus obligaciones laborales: ni el Jueves de Comadres ni el día que sigue son feriados. En ciertas ocasiones es posible pactar la ausencia al trabajo. Algunas comadres aseguran que los patrones: “…igual ya saben que vamos a faltar, así que faltamos, así es el carnaval…”

En estos casos de zonas rurales o aldeanas las reuniones familiares incluyen invitaciones que se extienden al círculo de amigos y vecinos más cercanos. Esta modalidad familiar, en la cual la ronda de copleras se mantiene por horas, continuó vigente en la ciudad de Tilcara hasta hace unos años. Amancay (39), fundadora de “Las Comadres” y de la banda Femenina Nuestra Señora de Fátima, lo recuerda:

“Doña Primitiva antes siempre hacía [el festejo] en su casa. […] Invitaba a sus amigas, a su querencia, digamos… para cantar unas coplas. Era una casa de familia. […] Iba la pareja, invitaba a mi mamá y también iba mi papá. Y ahí se armaba la cajeada. […] En las cajeadas ellas cantan todo lo que les pasó en el año, penas y amores… “ (Amancay, marzo de 2019).

La música que acompaña estas modalidades de festejo es exclusivamente el canto con caja de las copleras, que ha conservado sus rasgos tradicionales en lo musical y en sus temáticas.

No pocos informantes se muestran preocupados ante las nuevas formas de festejar el carnaval en general y el Jueves de Comadres en particular que han aparecido en zonas urbanas en los últimos años. En lo que hace a las coplas, los actores sociales perciben que el canto con caja jamás podrá competir con los decibeles de las bandas de bronce o los equipos amplificadores de sonido, que refuerzan la presencia creciente de la música grabada, dejando al canto con caja en un lugar marginal, como lo testimonia con preocupación nuestra informante Josefina Aragón, residente de Maimará, entre otras copleras de mayor edad:

“Lo de los bailes, las Comadres de Malka, y otras más que hay, con baile, todo eso es nuevo. Coplas hay, ellas invitan, pero ahí y en esas fiestas de comadres ponen música, entonces ya hay que andar con los micrófonos, la copla sigue pero todo ese ruido… […] Hay que andar pidiendo que por favor bajen para poder escuchar […] Yo voy, pero casi que ni ganas dan…” (Josefina Aragón, marzo de 2019).

María (53), residente de Tilcara, expresa su inquietud por las transformaciones del festejo:

“hoy no es como era antes, ahora estas fiestas grandes tienen baile, y aunque hay copleras no es lo mismo una ronda que andar con el micrófono. Por una parte es bueno que la copla se siga manteniendo, aunque el turista esté afectando porque busca el baile, diversión de carnaval. Para ver buenas rondas de comadres hay que irse a los pueblos […] Por suerte acá en Tilcara hay talleres de coplas, de la municipalidad, que cualquiera puede ir, con muchos jóvenes interesados que van a aprender. Hay muchos cambios, pero donde haya mujeres se van a juntar a coplear, siempre: el Jueves de Comadres siempre va a estar”. (María, marzo de 2019).

Un nuevo paisaje sonoro acompaña los festejos públicos del Jueves de Comadres. Se trata de una celebración que incorpora a personas ajenas al entorno familiar y vecinal, que participan a modo de público. Esta disposición alienta un formato más cercano al del escenario, y la música que predomina impone una potencia sonora que una ronda de copleros con caja no puede generar, potencia que aportan las bandas de bronces y los sistemas de amplificación de sonido. Este tipo de Jueves de Comadres se vuelve abierto y multitudinario, compartiendo características con las comparsas de carnaval locales. Y como sucede con el carnaval, el estado interviene en la regulación de los espacios públicos.

Los Jueves de Comadres urbanos y las políticas culturales

Hace varios años el Municipio Indígena de Tilcara comenzó, como parte de una política de promoción de la cultura local, a ceder uno de sus predios para que se celebre el Jueves de Comadres de forma pública: el Salón Municipal. Entre los grupos de Comadres de la ciudad de Tilcara, que fueron adoptando paulatinamente un modelo de gestión organizativa similar al de las comparsas, uno es elegido cada año para que lo organice y festeje en el Salón del Municipio.

En los últimos tiempos, la incorporación de las mujeres al mercado laboral se vio potenciada por los empleos relacionados al turismo y los servicios que demanda una población estable creciente. Muchas de estas mujeres ingresaron a la economía formal, con empleos estables, situación que coexiste con el empleo informal precarizado y el cuentapropismo. De todas formas, hay un número ascendente de mujeres en el sector formal de la economía, que comparten la amistad generada por actividades comunes, tales como la pertenencia a un mismo lugar de trabajo, y por la amistad. Estas mujeres también han formado grupos de comadres, y pagan una “cuota” para financiar el festejo. Describimos a continuación el festejo de las Comadres de Malka, a quienes se les cedió este año el Salón Municipal.

La celebración comenzó en la plaza principal, desde donde partió una banda de bronces contratada por el grupo. Las comadres encabezaban la marcha, tras ellas iban los habitantes del lugar y los turistas que quisieron sumarse. Una caminata cerro arriba, acompañada de huaynos y otras piezas del repertorio popular, llevó al grupo hasta el mojón (2) de las Comadres de Malka. Allí es donde se realizaron las libaciones, las presentaciones y saludos de las comadres y fueron homenajeadas, haciéndose pública la contribución y roles de cada una de las integrantes del grupo, ya que las comadres se reparten el trabajo de organización de su día en comisiones. Ante el mojón, cuando las comadres y sus tareas se dieron a conocer ante la comunidad, se les arrojó talco, serpentinas y papel picado mientras la banda de bronces refrendaba musicalmente este reconocimiento. Estas presentaciones, que incluyeron la bienvenida a las comadres incorporadas en 2019, fueron hechas por la presidente del grupo, que tomó la palabra munida de un micrófono. Al finalizar esta primera parte, el nutrido grupo, junto con la banda, se encaminó al Salón, donde se llevó a cabo la fiesta, que incluía comida, baile, y copleadas. En el mismo salón se instalaron puestos de venta de bebidas para ayudar a solventar los gastos que implica en evento de esa magnitud, y cuyos asistentes van mucho más allá de círculo de conocidos.

Se evidencia una asimilación con los festejos de carnaval que va desde la música hasta la gestión financiera, como también la transformación de la esfera familiar y doméstica que se instala en el espacio público en el que una multitud anónima se suma a la fiesta. Sin embargo, las comadres siguen conservando el rol protagónico.

La nueva modalidad de festejo de los sectores urbanos que salen del ámbito doméstico se inició hace algo más de 20 años atrás, cuando un grupo de jóvenes decidió recuperar el Jueves de Comadres como un espacio de celebración de la amistad y de diversión que rompió con el recato que se les exigía por ser mujeres. Estas jóvenes se enfrentaron a la sanción social de la comunidad en forma de críticas y censura por apropiarse de un descontrol que era patrimonio masculino. Se trataba de mujeres rompiendo las normas de género. Atrás de esta iniciativa había, sin embargo, motivos que iban más allá de las ganas de beber y bailar.

Las jóvenes y las comparsas del Jueves de Comadres: nuevos espacios de liberación

El Jueves de Comadres salimos cerca de las 18 hs. a la calle en la ciudad de Tilcara. Un grupo de varias mujeres, más o menos treinta, salían de una casa con escobitas en las manos, camisas coloridas y gorras color rosa, llevando unas brujitas en las manos, que a veces ofrecían a quienes las rodeaban para que pidieran un deseo. Las chicas afirmaban que las brujas eran “para tener suerte durante el año”. Atrás de ellas, venía una banda de bronces, compuesta totalmente por hombres, tocando trompetas, saxos, trombones y tuba acompañados con el ritmo de redoblantes. Al son de la banda, ellas cantaban y bailaban. La calle era toda suya, a ellas se acercaban algunos turistas, mientras el sol iba cayendo. Las mujeres avanzaban por las calles, compartiendo botellas o vasos con bebidas alcohólicas, tomando, riendo, y abrazándose. Portando banderas, iban avanzando para ir a los distintos bailes de la ciudad donde las esperaban. Después de caminar unas cuadras, entraron a un tinglado, lleno de gente, se trataba de un baile. Allí bailaron, subieron al escenario, bebieron y después de un rato salieron, para seguir deambulando por la calle. Seguidas por un grupo mayor de turistas que quería disfrutar algo de la fiesta de las chicas, entraron a otro lugar donde las estaban esperando. Esta vez, una de las mujeres, anunció que entrarían “solo las de la banda” y ningún turista. Y, efectivamente, en la puerta comenzó a echar a los escobazos a los que insistían -hombres jóvenes- en entrar el baile.

Todas iban tomando alcohol y convidaban a las demás, mientras caminaban y cantaban por la calle. Una mujer iba caminando y llorando, mientras otras la sostenían. Afirmaban y cantaban que iban a seguir tomando “por más que las critiquen”. Una de las presentes, comentó que a su hijo le daba vergüenza que ella vaya ese día, pero ese día “no importa nada”, lo importante era estar juntas.

Lorena era una de las portadoras de la bandera del grupo “Las comadres”, la llevaba ella porque la habían hecho y pintado sus hijos. Ella nos contó que en el grupo eran 31 mujeres, de 38 años aproximadamente que hace 22 años se juntan. Algunas participan de la banda de sikuris María Rosa Mística, otras, en menor número, de la de banda de sikuris Nuestra Señora de Fátima, la primera banda femenina de sikus del país.

Lorena, de 38 años, vive en San Salvador, pero creció en Tilcara. Así como ella, otras mujeres de la comparsa viven en distintas ciudades de Jujuy, principalmente, algunas otras en Salta, y todos los años van a Tilcara en carnaval para participar del Jueves de Comadres con sus comadres. Durante todo el año las mujeres de la comparsa se organizan y ponen dinero mensual para cubrir todos los gastos del festejo: el asado, las remeras, las gorras, el cachet de la banda, el sonido, etc. “Cada una es madrina de algo, la que se encarga de la banda, la que se encarga del asado, de las gorras…” (28//2019). Lorena afirmó que en Tilcara actualmente hay diez comparsas de comadres, aproximadamente.

Amancay, una de las impulsoras de esta nueva modalidad al estilo de las comparsas de carnaval nos informó que la idea surgió entre amigas y compañeras como una forma de celebrar la amistad de una manera disruptiva. Muchas de ellas fueron las que formaron la banda femenina Nuestra Señora de Fátima. Casi todas ellas adolescentes sin hijos, el parentesco ritual carecía del elemento central que daría sustento al vínculo:

“… empezamos como amigas, nos juntábamos para ir a los bailes […] En ese momento la mujer estaba en el pueblo tan, digamos, reducida a la casa, en el pueblo había ciertas posturas… que cuando nosotras salíamos decían que hacíamos desastres, la gente lo veía así… entonces me acuerdo que dijimos: ‘¿por qué sólo los hombres pueden hacer esto?’ Entonces empezaron las críticas: que cómo van a salir las chicas así… Y ahí nosotras dijimos: ‘¿ah, sí? Ahora sí, ¡entonces ahora nos emborrachamos más, y listo! Y ahí empezamos a decirnos, a llamarnos comadres, y ese año salimos por primera vez Las Comadres […]. Los ‘Pocos’ tenían hasta ese entonces diablos no más, ese año salimos nosotras de brujas, ese año salimos disfrazadas de brujas con los ‘Pocos pero locos’.” (Amancay, marzo de 2019).

La misma informante nos contó que compraron los primeros trajes de bruja que usaron con la comparsa de carnaval “Pocos pero locos” juntando entre todas el dinero:

“Hicimos una vaquita. Teníamos para siete trajes y éramos como 18 chicas… entonces cada dos horas nos íbamos cambiando y rotando la ropa.” (Amancay, marzo de 2019).

Este primer grupo de jóvenes dio el puntapié inicial para que otras mujeres comenzaran a festejar el Jueves de Comadres al estilo de las comparsas, e introdujo el personaje de la bruja, contrapartida femenina del Diablo por su poder y accionar cuestionable. Antes, los que se disfrazaban de diablos eran sólo los hombres. Como parte de las tendencias a borrar los límites de los roles de género, en los últimos carnavales aparecieron por primera vez mujeres en traje de diablo.

Nuestra informante relata cómo comenzaron sus salidas de carnaval como parte de una comparsa y su posterior emancipación de ella:

“Ese año todos ya nos decían ‘las Comadres de los Pocos’ […] Al año siguiente vamos al desentierro (3) y ya se había puesto otro grupo de chicas... porque antes no había chicas saliendo, alegrando, animando, ni nada, ¿viste? Las mujeres no eran de juntarse y salir así a las calles. […] Los Pocos ya tenían nueva agrupación. Las Menesas, se llamaban […]. Antes éramos muy de los Pocos, pero estas chicas algunas eran hijas de los fundadores, así que nos fuimos a hacer nuestra propia agrupación independiente, sin estar con ninguna comparsa. (Amancay, marzo de 2019).

Las Comadres decidieron contratar la banda luego de bajar unos años cantando coplas solas y después de intentar incorporar anatas (4). Pero decidieron liberarse del esfuerzo que implicaba mantenerse sobrias y dar rienda suelta al festejo. Todo ello requiere un esfuerzo económico, y para afrontar este gasto festivo en el presente recurren a la formación de comisiones y sortean las tareas. La agrupación tiene también su mojón donde challar (ofrendar libaciones), adonde concurren a las 00:00 horas del Jueves de Comadres.

Las nuevas comadres se incorporan por invitación y recomendación de alguna integrante antigua, se las bautiza por medio de una challa. Deben también “tomar un seco” (tomar hasta que no quede bebida en el vaso) con cada una de las comadres.

El consumo en público de alcohol es entendido como una de sus reivindicaciones feministas:

“Todas las chicas, cuando empezamos, las más viejas, siempre creímos en la igualdad del hombre y la mujer. Nosotras fuimos muy criticadas como mujeres. Nosotras nos juntábamos los miércoles, hacíamos los ‘miércoles culturales’, hacíamos una picada, se comía algo y después hacíamos degustación de bebidas, ¿viste? Y… la verdad, salían cosas muy lindas. Pero fuimos muy criticadas, decían que cómo puede estar la mujer de esta manera, estas cuestiones de pueblo donde la mujer tiene que guardar cierto decoro […] no te podés expresar, no podés decir lo que sentís, entonces nos tildaban de locas, de un montón de cosas, a mi viejo le decían: ‘¡cómo vas a dejar que se junte con esas chicas!’[…] Igual, yo no podía llegar borracha a mi casa. Era más el compartir […]. Y también responder a algún desafío de los varones. Decir: ‘nosotras también podemos’. (Amancay, marzo de 2019).

Esas reuniones, sin embargo, constituían espacios liberadores en una sociedad opresora:

“Lo que quedaba como síntesis, que nos juntábamos a emborracharnos, no fue tan así, porque con las chicas muchas veces se hablaba de las violencias que sufrían muchas de ellas. […] Siempre ayudando a las otras [estábamos]. Siempre. Tanto la Banda como en Las Comadres surgen en un momento donde acá la mujer estaba muy oprimida. […] Tenés que tratarlo al tema de la violencia. Había chicas que se habían criado en un seno muy violento y que creían que eso estaba bien. Que habían visto que el padre le pegaba a la madre y para ellas estaba bien que el novio las faje. Pero también había chicas que nunca habían visto a su papá pegando a su mamá y eso te daba pie para decirles: ‘mirá, hay otra cosa, ¡esto no es normal!’. Y a través del brindis, del poder compartir, te vas soltando. Vas pudiendo hablar. Y compartir sólo con mujeres es maravilloso. Podés hablar de todo”. (Amancay, marzo de 2019).

El grupo ofrecía soporte emocional a todas sus integrantes, especialmente en épocas donde la violencia de género era padecida en silencio y en aislamiento, un hecho naturalizado y vergonzante ante el cual no existían políticas que protegieran a las víctimas.

Aunque las tertulias semanales no continúan en el presente, el grupo se ha consolidado y las comadres hallan oportunidades para el encuentro grupal en fechas especiales:

“Esas reuniones de los miércoles hoy se dan en ocasiones como cumpleaños o visitas de las que se fueron a vivir fuera de Tilcara. Y al llegar los hijos, las integrantes de Las Comadres eligen a una comadre del grupo. Porque a pesar de algunas diferencias, todo ese espíritu de la búsqueda de igualdad nos queda, y cuando una necesita siempre estamos ahí. En momentos de enfermedad, dificultades […] Aquellas que se separan en malos términos, vos tenés la contención de las otras, también tenemos viudas… y, claro, los buenos momentos”. (Amancay, marzo de 2019).

Quienes fueron las muchachas rebeldes continuaron sus estudios, sabiendo aprovechar las oportunidades que ofrecía la formación académica como herramienta para superar la opresión económica. Nuestra informante lo vincula a la pertenencia al grupo:

“Hay otra cosa de Las Comadres. De esas adolescentes desastrosas, la mayoría se recibieron. Todas tienen su trabajo, todas independientes, ninguna depende del marido. Parece que esta unión hizo que todas se vayan superando”. (Amancay, marzo de 2019).

El grupo Las Comadres permanece, y su modo de celebrar es parte de la resistencia a la cultura machista:

“Hoy hasta las que vienen a vivir de afuera festejan el Jueves de Comadres, tienen su grupo. De mujeres. Antiguamente era mixto el Jueves de Comadres, se juntaban con las parejas… ¿y cómo terminaba eso? ¡Las mujeres cuidando al hijo!... eso cuando el hombre terminaba emborrachándose… Ellos dicen que es el Día de las Comadres, que hay que respetarlas y todo eso, pero es una cultura machista, y al final del día los que terminan más borrachos son ellos y quien acarrea al niño y al marido son las mujeres. Eso te lo puedo asegurar y firmar. Muchos arrancan a tomar el Jueves de Comadres y siguen todo el carnaval”.

Con respecto a las coplas, y aunque el canto con caja no sea parte de esta comparsa de comadres, nuestra informante nos dice que permanecen, aunque no sean actualmente parte de este nuevo Jueves de Comadres:

“la copla siempre está. Nosotras, todos cantamos coplas todo el tiempo, con diferentes tonadas, para diferentes períodos del año. Cantamos algunas muy populares, como esa de ‘Arriba, arriba… acordate de esos tiempos cuando eras moza soltera’ aunque no seamos copleras, jajaja… Son coplas populares que siempre van a estar. […] Yo también copleo, ¡pero sólo cuando me emborracho! […][La copla] te va llevando. Yo fui a varias copleadas, que vos decís ‘yo no sé coplear, no sé coplear’… pero después, te va saliendo y terminás vos sola copleando, cantando tus cosas, es hermoso… Para el Jueves de Comadres nosotras no copleamos con caja. Yo les decía a las chicas, podríamos coplear, pero es otra onda… En ‘Las Volvedoras’ coplean lindo, hay chicas jóvenes también, madre e hija. Yo podría ir, mi mamá me invitó, pero yo siempre me comprometí con Las Comadres, no las voy a dejar…”. (Amancay, marzo de 2019).

Comadrazgo, alianza y amistad. El vínculo y sus significados en la actualidad

¿Qué significa para vos el Jueves de Comadres? “Libertad”, dice Lorena. “Es un momento exclusivamente para nosotras”. (Lorena, 28/2/2019). El hecho de ser exclusivo para las mujeres marca la diferencia. Esta ocasión quiebra con el lugar dominante de la mujer como responsable central de las tareas de cuidado sobre sus hijos/as y otros integrantes del entramado familiar. Y en este quiebre, se abren posibilidades para otras experiencias, propias y colectivas.

Lorena explica que antes, el topamiento de Comadres que celebraba su madre, las que se reunían eran comadres entre sí. Ahora “es diferente” expresa, el vínculo es de amistad, una amistad que se sostiene a lo largo de los años y se reconfirma en cada celebración. Para sumarse a la comparsa como comadre, la mujer tiene que ser presentada por alguna de las integrantes, y luego de la presentación y el bautismo puede integrarse al año siguiente. Por el contrario, el vínculo del pasado era el del parentesco ritual mediado por el bautismo. Para que ese lazo tenga entidad es necesaria la mediación de un hijo, que puede ser real o la guagua de pan del ritual funerario, y secundariamente los rituales católicos de casamiento o confirmación. Este vínculo es permanente y se renueva en cada topamiento. En el caso de la comparsa Las Comadres, su incorporación va entrelazando vínculos de conocimiento, amistad y luego comadrazgos (por bautismo, confirmación, casamiento y comadrazgo de pan), que hacen que todas sean “comadres” en el sentido del parentesco ritual de raigambre religiosa. La palabra “comadre” pareciera condensar y resumir un reconocimiento mutuo basado en el respeto, el compañerismo y la identidad como mujeres.

Las principales palabras que las jóvenes entrevistadas mencionan para explicar qué significa para ellas ese día, son: libertad, diversión y respeto. “Respeto a la vida de cada comadre”. Lorena destaca:

“Todas nos juntamos, las casadas, las divorciadas, las viudas, todas… dejamos a nuestros hijos con sus padres y vecinos, incluso este año hay dos viudas que vinieron igual”. (Lorena, 28 de febrero de 2019).

Nadia, que tiene 36 años y también sale con esta comparsa, dice que el tiempo que se comparte el Jueves de Comadres es también un tiempo de escuchar y aprender, “te das cuenta de cómo está la comadre y cómo la podes ayudar”. (Nadia, 28 de febrero de 2019).

Estos lazos estrechos rompen la soledad y el aislamiento, que en ocasiones son puntos cruciales y típicos en los diversos tipos de padecimiento asociados a las violencias. En este sentido, Marcela Lagarde (2006) destaca la importancia de la alianza entre las mujeres en las sociedades patriarcales como estrategia de supervivencia y como antecedente de la agenda del feminismo en las modernas sociedades occidentales, subrayando la importancia de “crear espacios en que las mujeres puedan desplegar nuevas posibilidades de vida” como complemento de la acción política. Sostiene que “la sororidad emerge como alternativa a la política que impide a las mujeres la identificación positiva de género, el reconocimiento, la agregación en sintonía y la alianza” (Lagarde 2006, p. 125), propiciando la confianza, el reconocimiento recíproco de la autoridad y el apoyo entre mujeres. En estas prácticas intersticiales en una sociedad patrifocal, en las que reuniones exclusivamente de mujeres como los “miércoles culturales” son criticadas, disruptivas y desafiantes ya que confrontan los roles de género, se construyen redes de apoyo mutuo, en las que las comadres encuentran espacios donde expresarse y fortalecerse.

En la noción de sororidad desarrollada por Lagarde, se vislumbra algo de los festejos de las Comparsas de los Jueves de Comadres. Hay un pacto de reunirse, festejar y reivindicar ese día, en ese pacto y en esa celebración se reúnen las diferencias, hay acuerdos: sostener el día y la reunión y defender los motivos que las reúnen, incluyendo las diferentes y diversas formas de vida que cada “comadre” va construyendo. “La sororidad es un pacto político entre pares. El mecanismo más eficaz para lograrlo es dilucidar en qué estamos de acuerdo y discrepar con el respeto que le exigimos al mundo para nuestro género. Los pactos entre nosotras son limitados en el tiempo y tienen objetivos claros y concisos; incluyen, también, las maneras de acordarlos, renovarlos o darles fin. Al actuar así, las mujeres ampliamos nuestras coincidencias y potenciamos nuestra fuerza para vindicar nuestros deseos en el mundo” (Lagarde 2006, p. 125)

Si bien la diversión y la alegría constituyen aspectos propios de la época del carnaval, que las mujeres entrevistadas destacan como centrales en los festejos, su mención nos parece muy relevante teniendo en cuenta nuestra línea argumentativa que encuentra en los Jueves de Comadres un potencial liberador y transformador. Clarissa Pinkola Estés (2001) comenta y resalta la importancia que tienen en la vida de todas y cada una de las mujeres los encuentros exclusivos entre ellas y el efecto de las bromas y cuentos “guarros” compartidos. En ese sentido, la risa, la alegría y el festejo se tornan “medicina sagrada”, derecho y deber femenino.

A su vez, el consumo de alcohol, una práctica socialmente legitimada en el contexto disruptivo del carnaval y censurada durante el resto del año, revela la sanción social que recibe una mujer al romper la norma, más severa que la habitual. La ingesta de alcohol del grupo de jóvenes fuera del contexto festivo recibe una doble desaprobación por el hecho de ser mujeres las que rompen con la norma. Las futuras Comadres enfrentan las críticas redoblando la apuesta y persistiendo en una actitud de desafiante rebeldía, rechazando los límites impuestos por el decoro que deberían mantener y replicando comportamientos festivos durante el resto del año. Expresan su autonomía al sostener su derecho al disfrute hasta culminar en la organización de los “miércoles culturales”, determinando por sí mismas un recorte espacio-temporal del comportamiento festivo. En estas reuniones -donde se comparte una comida liviana y se consumen bebidas, como suelen hacerlo públicamente los hombres en los bares-, las chicas abren espacios de posibilidades ante la resignación que propone un sistema que las oprime, son prácticas sensibles asociadas al disfrute compartido, a la implicación afectiva y a la apropiación de ese disfrute (Scribano, Magallanes y Boito, 2012). Estas reuniones entre pares que enfrentan similares condiciones de desigualdad de género funcionan como espacios liberadores para socializar problemas comunes, alegrías, tristezas, proyectos fuera del alcance de las amonestaciones del resto de la sociedad. Se pone en marcha la capacidad de hacerse presente a través de la escucha, estableciéndose así una relación significativa con el otro, asumiendo una actitud de no-indiferencia y sí de valoración, que podríamos llamar también de reconocimiento (Gomes Da Costa, 1995). No es casual que sean estos los espacios que las mujeres encontraron para poder hablar de las violencias machistas frente a la indiferencia de las instituciones, frente a la indefensión de un estado ausente que legitimaba estas violencias a través de la omisión de políticas para erradicarlas y una sociedad que reproducía las estructuras de subordinación de las mujeres a los hombres.

Como señalan Paugam y Duvoux (2008) una dimensión fundamental del vínculo es la relacionada con la construcción de la identidad, proceso que lleva eventualmente a dar al individuo la sensación de que es reconocido por los demás, es decir, por la mirada de otros sobre él. En este sentido, las jóvenes de este grupo fueron construyendo una identidad que resultó en la comparsa las Comadres, como culminación de un recorrido que se inició a partir de la mirada del otro y la estigmatización que provocaba la ruptura de las normas del recato, comportamiento esperado de las mujeres. Las adolescentes, que comenzaron compartiendo salidas, construyeron sólidos lazos de amistad, reciprocidad y soporte mutuo, apropiándose del comadrazgo para celebrarlo, a su modo, a lo largo de todo el año. Un modo rebelde y contrahegemónico que, por haberse atrevido a confrontar el “deber ser” de la cultura patriarcal, les permitió ensanchar sus horizontes y luchar por alcanzar sus sueños.

A modo de conclusión

Esta investigación nos permitió distinguir diferentes modos de festejar el Jueves de Comadres y esbozar un ordenamiento de estos encuentros que se articulan en torno a dos ejes: uno temporal, revelado en la polaridad antiguo/actual y otro espacial, que se manifiesta en las polaridades urbano/rural. En los festejos del pasado se evidencia una preponderancia del comadrazgo que se concreta a través de los ritos religiosos, producidos en la iglesia o en las viviendas de los familiares de los fallecidos recientes en el Día de Todos los Santos y Día de los Muertos, aunque pueda darse el caso de comadrazgos generados en otros rituales de sacramentos católicos, como el matrimonio o la confirmación. El entorno del festejo es privado, incluyendo sólo a las familias o allegados de las comadres y la música que los acompaña es el canto con caja de las copleras. Ese tipo de festejos, con ciertos cambios que se han producido, tales como el reemplazo de la chicha por la cerveza, u otras bebidas alcohólicas, la pérdida de la torta con las palomas y claveles y el abandono del horario matinal de reunión, se mantiene en las zonas rurales.

En los festejos urbanos, por el contrario, cuya modalidad se inició algo más de 20 años atrás, la amistad tiene mucho más peso en el establecimiento del vínculo entre comadres. En este cambio se refleja la polisemia de los términos compadre y comadre, que hacen tanto referencia al lazo de parentesco ritual de origen católico como a una relación de amistad. La amistad que une a las mujeres en comadrazgo, que muchas veces tiene origen en espacios fuera del ámbito doméstico o barrial y que incluye los lugares de trabajo y estudio, pone en evidencia la magnitud de las transformaciones que ha sufrido la ciudad de Tilcara como consecuencia de su crecimiento demográfico debido a la demanda del turismo. En estos Jueves de Comadres tanto la organización de la fiesta como los modos de celebrarla se asimilan a las comparsas de carnaval, e incluyen géneros musicales sin relación alguna con el canto con caja. En estas fiestas se baila, como se hace en el carnaval y los lugares elegidos son salones o restaurantes. En ellos es preponderante el uso de lugares públicos, y a la fiesta se acercan lugareños y turistas. Los grandes espacios que permiten una concurrencia masiva requieren necesariamente un paisaje sonoro diferente y de mayor potencia: se recurre a sistemas de amplificación o a instrumentos que por sí mismos tienen un mayor volumen, tales como las bandas de bronces. El canto con caja, modificado por la disposición espacial que exigen los micrófonos, pierde la disposición tradicional en ronda que propicia un intercambio colectivo de coplas, la intimidad y la capacidad de integrar a quienes se reúnen en esa rueda donde circulan memorias, esperanzas, saberes y emociones hilvanadas en la música. Otras formas de ratificación y renovación del vínculo entre comadres toman su lugar. La pertenencia se exhibe a través de la ceremonia pública y de la exhibición de insignias como banderas y vestimenta identificatoria, y con el mismo sentido la fanfarria de la banda de bronces construye un entorno sonoro que acompaña la demostración pública de las mujeres celebrando sus vínculos y su identidad. El gasto festivo se sostiene por los aportes mancomunados de las integrantes de cada grupo de comadres, que, al ocupar el espacio público deben afrontar una erogación mucho mayor que la de los festejos familiares, como lo hace una comparsa de carnaval.

Las mujeres de las nuevas generaciones han tenido un rol activo en desafiar los roles de género que les eran asignados y ocupan espacios que antes eran exclusivamente masculinos. Este es el caso de la comparsa Las Comadres, que dieron inicio a nuevas formas de celebración del comadrazgo, desdeñando la costumbre del festejo doméstico donde el desborde producido por la ingesta de alcohol se resguarda. En el caso de este grupo de comadres, los vínculos de hermandad y mutuo soporte entre las mujeres se potenciaron al encontrar una causa común que las une: la lucha por la igualdad y en contra de la opresión de género, 22 años atrás.

El canto con caja tal vez esté ausente de los festejos de la comparsa Las Comadres. Sin embargo, el espíritu de la copla recogida por Carrizo casi un siglo atrás permanece sintetizando alianza, fidelidad, resiliencia y un compromiso que mantendrán hasta el momento de dejar este mundo:

Dos hermanitas seremos;

donde nos quieran matar

las dositas moriremos

sin que nos vean llorar

Referencias

Aretz, I. 1952 El folklore musical argentino. 1ra. Ed. Buenos Aires: Ricordi.

Bajtin, M. 1989 La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento: el contexto de François Rabelais. 1a. ed., 2a. reimp. Madrid: Alianza.

Bidador, J. 2016 “El carnaval en Navarra”. Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra, 48 (90), pp. 409-431.

Caro Baroja, J. 1979 El Carnaval. 2da edición. Madrid: Taurus Ediciones.

Carrizo, J. A. 1926 Antiguos cantos populares argentinos: Cancionero de Catamarca. 1ra ed. Buenos Aires: Impresores Silla Hermanos.

Carrizo, J. A. 1934 Cancionero Popular de Jujuy. 1ra ed. Tucumán: Miguel Violetto.

De Ieso, L., Vargas, A. y Vega, A. 2019 Presentación de los avances del proyecto PIACyT “Las prácticas de canto colectivo tradicional en la construcción de identidades y redes de reciprocidad entre mujeres del NOA: los Jueves de Comadres”. V Jornadas de Becarios, Tesistas y Graduados y III Encuentro de equipos de investigación de la UNA. Buenos Aires, 15, 16 y 17 de Abril de 2019.

García Mirada, J. 1989 “Los carnavales: ritual y relaciones de intercambio”. Anthropologica Del Departamento De Ciencias Sociales, 7(7), pp. 55-69.

Gomes Da Costa, A. 1995 Pedagogía de la Presencia. 1ra ed. Buenos Aires: Losada.

Grebe Vicuña, M. E. 1984 “Etnozoología andina: Concepciones e interacciones del hombre andino con la fauna altiplánica”. Estudios Atacameños, 7, pp. 335-347.

Lagarde, M. 2006 “Pacto entre mujeres. Sororidad”. Aportes para el debate, 25, pp. 123-135

Margolles Berán, A. 2019 “«¡Comadre, comadrexa!» La alegre historia del Jueves de Comadres gijonés”. El Comercio. Disponible en: https://www.elcomercio.es/sociedad/historias-asturias/historia-noche-comadres-gijon-20190228045244-nt.htm. (Acceso 8/4/2019).

Mendoza García, O. 2002 “Mujeres como protagonistas en el carnaval de España”. Hispanica, 2002 (46), pp. 112-129.

Menelli, Y. 2007 “El contrapunto de coplas en el carnaval de cuadrillas humahuaqueño: una propuesta de estudio centrada en su performance”. Revista de Investigaciones Folklóricas, 22, pp. 48-63.

Merino Quijano, F. 2014 “El Carnaval Popular, ritos y ceremonias en tierras extremeñas”. Extremadura. Revista de historia, 1 (1), pp. 34-64.

Mirande, M. 2005 “‘Ábrase esta rueda, vuélvase a cerrar’. La construcción de la identidad mediante el canto de coplas”. Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales- Universidad Nacional de Jujuy, 27, pp. 99-110. Disponible en : https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=185/18502706. (Acceso 18/11/2019).

Paugam, S. y Duvoux, N. 2008 La régulation des pauvres. 1ra ed. Paris: Ed. PUF.

Pinkola Estés, C. 2001 Mujeres que corren con lobos. 3ra ed. Buenos Aires: Ediciones B.

Scribano, A., Magallanes, G. y Boito, M. E. 2012 La fiesta y la vida. Estudios desde una sociología de las prácticas intersticiales. Scribano, A., Magallanes, G. y Boito, M. E. (comp). Buenos Aires: CICCUS.

Taboada, M. S. 1996 “La memoria de la copla y las coplas de la memoria. Panorama de la copla en la Argentina”. En Atero Burgos, V. (comp.) El romancero y la copla formas de oralidad entre dos mundos (España-Argentina). Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, pp. 257-274.

Vargas, N. A. 2013 “Compadrazgo de difuntos en Jujuy, Argentina”. Scripta Ethnologica, XXXV, pp. 77-92.

Vega, C. 1944 Panorama de la música popular argentina. 1ra ed. Buenos Aires: Losada.

Notas